暦Wiki

七十二候†

- 七十二候は二十四節気を細分化したもので、気候を表します。

- 一気を初候・次候・末候の三候に分けるので、合計72個になります。

- 二十四節「気」と七十二「候」をあわせて「気候」となります。

- 北魏の正光暦から暦に記載されるようになりました (早稲田大学図書館

![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )。

)。

- 月令広義によれば、呂不韋が『呂氏春秋』(早稲田大学図書館

![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) ) に載せた記事を、漢の儒者が『礼記』月令に載せて伝えたものが原型のようです。

) に載せた記事を、漢の儒者が『礼記』月令に載せて伝えたものが原型のようです。

- 七十二候には自然現象や生物の行動を表すものが多く見られます。

- ただし、非科学的な内容も含まれますし、具体的な日にちを特定しうるような内容でもありません。

- 渋川春海は中国から伝来した七十二候を日本の気候や生物に合わせて改訂、新制七十二候を発表しました。

- 後に宝暦暦でも一部が修正され、現在に至ります。

- 概ね非科学的な内容はなくなりましたが、「腐草為蛍 (くされたるくさほたるとなる)」は最後まで残りました。

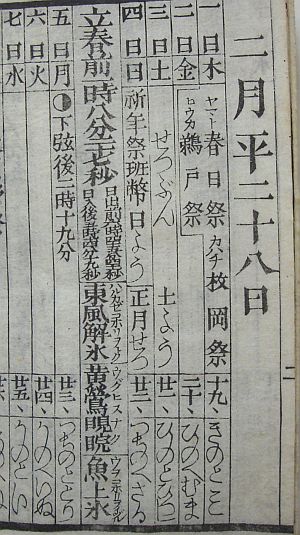

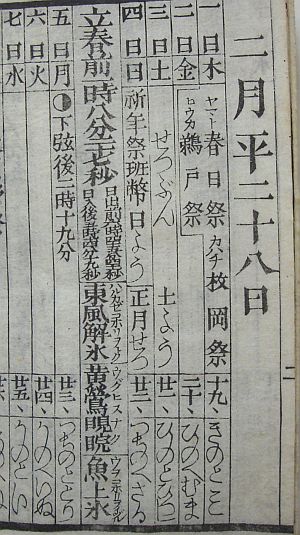

- 通常、七十二候は具注暦に記載されるのみで、仮名暦には記載されないことが多いです。

- 半夏生は例外で「はんけしやう」のように記載されています。

- 半夏生は現在も雑節のひとつとして残っています。

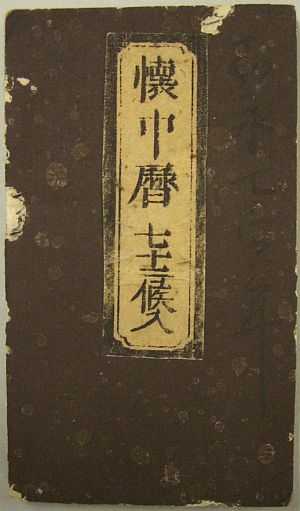

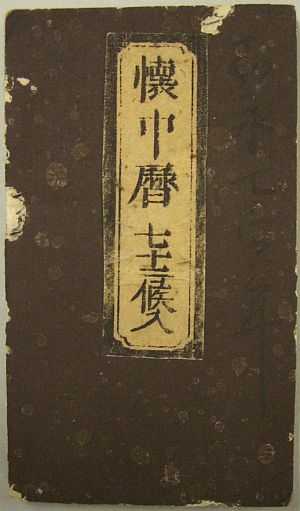

- 京暦の版元の一つである大経師は七十二候入りの懐中暦を版行していました。

七十二候の定め方†

- 寛政暦以前は二十四節気と同様に平気法〜1年の長さを72等分する方式で定めます。

- およそ5日ごと〜没日を除けばちょうど5日ごと〜になります。

- 天保暦では二十四節気を定気法で定めるようになった一方で、七十二候を日にちまで割り振ることはやめました。

- 新法暦書続編 巻四「今亦沿之並廃配日歩法」

- 懐中暦では二十四節気の欄に3つまとめて記載する方式がとられています。

- 明治7年から明治17年までの略本暦も同様です。

- ただし、半夏生については天保暦でも日付が記載されています。

- たとえば、以下のような方法が考えられます。

- 二十四節気と同様に太陽の黄経で定める方法。半夏生の場合、黄経100°。

- 土用と同様に定気法で定めた節気の時刻に1年の長さの72分の1を加えていく方法。半夏生の場合、夏至の時刻+1年の長さ÷72×2。

- 定気法で定めた節気の時刻を3等分する方法。半夏生の場合、夏至と小暑の間を3等分した2つ目。

- これらの方法で日付に違いが生ずる年を調べると、天保十五年(1844)は2つ目、嘉永元年(1848)以後は1つ目か3つ目のようです。天保暦の使われていた明治6年までの暦を比較しても1つ目と3つ目の区別はつきません。

- もちろん現代の半夏生は1つ目の方法を用いておりますし、3つ目の方法は類似例がありませんので、当初は2つ目だったが嘉永元年までに定気法へ変更されたと考えてもよさそうです。

七十二候一覧†

- 漢字やよみについては暦や文献によって差異が見られます。

- 表中の「宣明暦以前」はおもに大衍暦や『大唐陰陽書』の七十二候を参照しています (早稲田大学図書館

![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )。

)。

- 宣明暦の使われていた時代もほぼ同様であることは『御堂関白記』などで確認できます (国立国会図書館

![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )。

)。

- 大衍暦との比較で特徴的なのは「虎始交」が「武始交」になっている点です。

- 『壒囊抄』によれば、表記は「武始交」でも読みは「トラハジメテツルム」で、それは「暦道の口伝」とされていたようです (国文学研究資料館

![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )。

)。

- 「武始交」は敦煌の暦にも見られるようで、唐の高祖の祖先である李虎の名を避けるため、ということのようです *1。一時的な措置と思われますが、それが『大唐陰陽書』を通じて日本に伝わり、保存されたのかもしれません。

- 中国の暦における変遷については割愛しています。

| 二十四節気 | 七十二候 |

|---|

| 宣明暦以前 | 貞享暦 | 宝暦暦以降 | よみ |

|---|

| 立春 | 東風解凍 | 東風解凍 | 東風解凍(氷) | はるかぜこおりをとく |

|---|

| 蟄虫始振 | 梅花乃芳 | 黄鶯睍睆 | うぐいすなく |

| 魚上氷 | 魚上氷 | 魚上氷 | うおこおりをいずる |

| 雨水 | 獺祭魚 | 土脉潤起 | 土脉潤起 | つちのしょううるおいおこる |

|---|

| 鴻雁来(北) | 霞彩碧空 | 霞始靆 | かすみはじめてたなびく |

| 草木萌動 | 草木萌動 | 草木萌動 | そうもくめばえいずる |

| 啓蟄 | 桃始華 | 蟄虫啓戸 | 蟄虫啓戸 | すごもりむしとをひらく |

|---|

| 倉庚鳴 | 寒雨間熟 | 桃始笑 | ももはじめてさく |

| 鷹化為鳩 | 菜虫化蝶 | 菜虫化蝶 | なむしちょうとなる |

| 春分 | 玄鳥至 | 雀始巣 | 雀始巣 | すずめはじめてすくう |

|---|

| 雷乃発声 | 雷乃発声 | 桜始開 | さくらはじめてひらく |

| 始電 | 桜始開桃始笑 | 雷乃発声 | かみなりすなわちこえをはっす |

| 清明 | 桐始華(花) | 玄鳥至 | 玄鳥至 | つばめきたる |

|---|

| 田鼠化為鴽 | 鴻雁北 | 鴻雁北 | こうがんかえる |

| 虹始見 | 虹始見 | 虹始見 | にじはじめてあらわる |

| 穀雨 | 萍始生 | 葭始生 | 葭始生 | あしはじめてしょうず |

|---|

| 鳴鳩払其羽 | 牡丹華 | 霜止出苗 | しもやんでなえいずる |

| 戴勝降桑 | 霜止出苗 | 牡丹華 | ぼたんはなさく |

| 立夏 | 螻蟈鳴 | 䳌始鳴 | 蛙始鳴 | かわずはじめてなく |

|---|

| 蚯蚓出 | 蚯蚓出 | 蚯蚓出 | みみずいずる |

| 王瓜生 | 竹笋生 | 竹笋生 | たけのこしょうず |

| 小満 | 苦菜秀 | 蚕起食桑 | 蚕起食桑 | かいこおきてくわをはむ |

|---|

| 靡草死 | 紅花栄 | 紅花栄 | べにばなさかう |

| 小暑至 | 麦秋至 | 麦秋至 | むぎのときいたる |

| 芒種 | 蟷螂生 | 蟷螂生 | 蟷螂生 | かまきりしょうず |

|---|

| 鵙始鳴 | 腐草為蛍 | 腐草為蛍 | くされたるくさほたるとなる |

| 反舌無声 | 梅始黄 | 梅子黄 | うめのみきばむ |

| 夏至 | 鹿角解 | 乃東枯 | 乃東枯 | なつかれくさかるる |

|---|

| 蜩始鳴 | 分龍雨 | 菖蒲華 | あやめはなさく |

| 半夏生 | 半夏生 | 半夏生 | はんげしょうず |

| 小暑 | 温風至 | 温風至 | 温風至 | あつかぜいたる |

|---|

| 蟋蟀居壁 | 蓮始華 | 蓮始開 | はすはじめてひらく |

| 鷹乃学習 | 鷹乃学習 | 鷹乃学習 | たかすなわちわざをならう |

| 大暑 | 腐草為蛍 | 桐始結花 | 桐始結花 | きりはじめてはなをむすぶ |

|---|

| 土潤溽暑 | 土潤溽暑 | 土潤溽暑 | つちうるおうてむしあつし |

| 大雨時行 | 大雨時行 | 大雨時行 | たいうときどきにふる |

| 立秋 | 涼風至 | 涼風至 | 涼風至 | すずかぜいたる |

|---|

| 白露降 | 山沢浮雲 | 寒蝉鳴 | ひぐらしなく |

| 寒蝉鳴 | 霧色巳成 | 蒙霧升降 | ふかききりまとう |

| 処暑 | 鷹乃祭鳥 | 寒蝉鳴 | 綿柎開 | わたのはなしべひらく |

|---|

| 天地始粛 | 天地始粛 | 天地始粛 | てんちはじめてさむし |

| 禾乃登 | 禾乃登 | 禾乃登 | こくものすなわちみのる |

| 白露 | 鴻雁来 | 草露白 | 草露白 | くさのつゆしろし |

|---|

| 玄鳥帰 | 鶺鴒鳴 | 鶺鴒鳴 | せきれいなく |

| 群鳥養羞 | 玄鳥去 | 玄鳥去 | つばめさる |

| 秋分 | 雷乃収声 | 鴻雁来 | 雷乃収声 | かみなりすなわちこえをおさむ |

|---|

| 蟄虫坏戸 | 蟄虫坏戸 | 蟄虫坏戸 | むしかくれてとをふさぐ |

| 水始涸 | 水始涸 | 水始涸 | みずはじめてかるる |

| 寒露 | 鴻雁来賓 | 棗栗零 | 鴻雁来 | こうがんきたる |

|---|

| 雀入大水為蛤 | 蟋蟀在戸 | 菊花開 | きくのはなひらく |

| 菊有黄華(花) | 菊花開 | 蟋蟀在戸 | きりぎりすとにあり |

| 霜降 | 豺乃祭獣 | 霜始降 | 霜始降 | しもはじめてふる |

|---|

| 草木黄落 | 蔦楓紅葉 | 霎時施 | こさめときどきふる |

| 蟄虫咸俯 | 鶯雛鳴 | 楓蔦黄 | もみじつたきばむ |

| 立冬 | 水始氷 | 山茶始開 | 山茶始開 | つばきはじめてひらく |

|---|

| 地始凍 | 地始凍 | 地始凍 | ちはじめてこおる |

| 野雉入大水為蜃 | 霎乃降 | 金盞香 | きんせんかさく |

| 小雪 | 虹蔵不見 | 虹蔵不見 | 虹蔵(蟄)不見 | にじかくれてみえず |

|---|

| 天気上騰地気下降 | 樹葉咸落 | 朔風払葉 | きたかぜこのはをはらう |

| 閉塞而成冬 | 橘始黄 | 橘始黄 | たちばなはじめてきばむ |

| 大雪 | 鶡鳥不鳴 | 閉塞成冬 | 閉塞成冬 | そらさむくふゆとなる |

|---|

| 虎(武)始交 | 熊蟄穴 | 熊蟄穴 | くまあなにこもる |

| 茘挺出 | 水仙開 | 鱖魚群 | さけのうおむらがる |

| 冬至 | 蚯蚓結 | 乃東生 | 乃東生 | なつかれくさしょうず |

|---|

| 麋角解 | 麋角解 | 麋角解 | さわしかのつのおつる |

| 水泉動 | 雪下出麦 | 雪下出麦 | ゆきくだりてむぎのびる |

| 小寒 | 雁北郷 | 芹乃栄 | 芹乃栄 | せりすなわちさかう |

|---|

| 鵲始巣 | 風気乃行 | 水泉動 | しみずあたたかをふくむ |

| 野雉始雊 | 雉始雊 | 雉始雊 | きじはじめてなく |

| 大寒 | 鶏始乳 | 款冬華 | 款冬華 | ふきのはなさく |

|---|

| 鷙鳥厲疾 | 水沢腹堅 | 水沢腹堅 | さわみずこおりつめる |

| 水沢腹堅 | 鶏始乳 | 鶏始乳 | にわとりはじめてとやにつく |

関連ページ†

Last-modified: 2025-11-28 (金) 22:41:00

![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )。

)。