暦Wiki

近日点の移動†

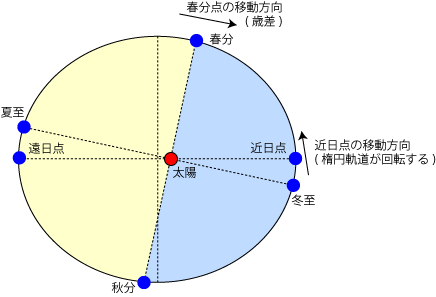

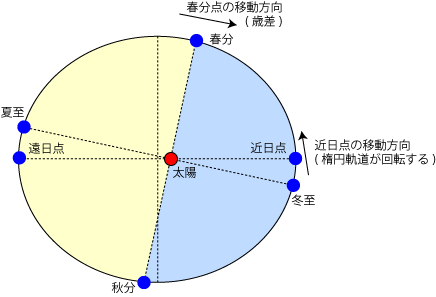

- 地球の楕円軌道は他の惑星の影響により、少しずつ向きを変えていきます。

- この現象を近日点の移動といいます。

- 木星が最も大きな影響を与えます。

歳差と近日点の移動†

- 季節の長さ、あるいは各二十四節気間の間隔は冬至や春分と近日点の位置関係によって決まります。

- 現在は冬至 (12月21日ごろ) と近日点 (1月上旬) が近い関係にありますが、この関係は歳差と近日点の移動によって、約21,000年の周期で入れ替わります。

- 歳差が約26,000年周期、近日点の移動が約11万年周期、合成して約21,000年周期となります。

- これとともに、冬至から春分までの時間、春分から夏至までの時間・・・はそれぞれ変化していきます。

- このため、仮にグレゴリオ暦を改良して1年の長さを1太陽年〜365.2422日に近づけ、春分の日付をほぼ固定することができても、夏至・冬至・秋分などの日付まで固定するのは不可能です。

- 13世紀のころは冬至と近日点がほぼそろっていました。

水星の近日点移動†

- 地球と同様に、水星の近日点も他の惑星の影響で移動します。しかし、それだけでは十分に観測を説明できないことが、19世紀から知られていました。

- この問題を解決したのは、アインシュタインの一般相対性理論です。これにより、1世紀あたり約43″のずれが説明されました。

- 現代の観測精度では、太陽の扁平率、さらには太陽の自転に伴う相対論効果=Lense-Thirring効果まで考慮が必要です。1世紀あたりでは、前者で約0.03″、後者で約-0.002″の影響があります。

関連ページ†

Last-modified: 2025-04-24 (木) 13:56:32